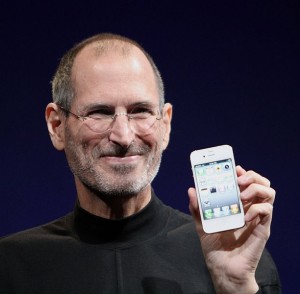

Wer in letzter Zeit sein IPhone nur noch mit schlechtem Gewissen bedient hat, weil er von den schlechten Arbeitsbedingungen Wind bekommen hat, die angeblich bei Apples chinesischem Zulieferer Foxconn herrschen sollen, der kann nun aufatmen bzw. befreit in sein Smartphone atmen. Spiegel Online berichtet:

Wer in letzter Zeit sein IPhone nur noch mit schlechtem Gewissen bedient hat, weil er von den schlechten Arbeitsbedingungen Wind bekommen hat, die angeblich bei Apples chinesischem Zulieferer Foxconn herrschen sollen, der kann nun aufatmen bzw. befreit in sein Smartphone atmen. Spiegel Online berichtet:

Die amerikanische Radiosendung „This American Life“ hat eine kritische Dokumentation über die Arbeitsbedingungen bei Apples Produktionsfirma Foxconn aus dem Netz zurückgezogen. Mike Daisey, der Autor der Sendung, hatte bei der Schilderung seiner Besuche in einem Foxconn-Werk offenbar stark übertrieben. Einige besonders emotionale Details, etwa über Kinderarbeit und einen Arbeiter mit einer zerquetschten Hand sollen gar frei erfunden gewesen sein.

Auf ihrer Website erklärt die Redaktion, warum die Dokumentation zurückgezogen worden ist. Viele Fakten darin sollen erfunden oder künstlich hochgespielt worden sein:

This American Life has retracted this story because we learned that many of Mike Daisey’s experiences in China were fabricated. We have removed the audio from our site, and have left this transcript up only for reference. We produced an entire new episode about the retraction, featuring Marketplace reporter Rob Schmitz, who interviewed Mike’s translator Cathy and discovered discrepancies between her account and Mike’s, and New York Times reporter Charles Duhigg, who has reported extensively on Apple.

In einem kritischen Interview mit dem Techjournalisten Rob Schmitz räumte der Autor der Dokumentation, Mike Daisey, ein,

„dass ich im Streben, gehört zu werden, ein paar Abkürzungen genommen habe … Mein Fehler, der Fehler, den ich wirklich bereue, ist, das in der Show als Journalismus dargestellt zu haben. Doch das war kein Journalismus, das war Theater.“

Der Bericht über die Arbeitsbedingungen beim Apple-Zulieferer in China war der erfolgreichste in der Geschichte der Radioshow “This American Life”, die wöchentlich von 500 Radiosendern an 1,8 Millionen Hörer ausgestrahlt wird.

Bis sie aus dem Netz genommen wurde ist die Folge 888.000 Mal heruntergeladen worden. Typisch seien 750.000 Downloads, erklärt der Sender.